周文翰:以前我总是去博物馆、市政厅之类的地方,后来喜欢上了植物园和自然博物馆,追寻植物的足迹。

是旅行让我对植物如何在全球传播的历史有了兴趣。

2008年我从艺术记者岗位辞职变成了一个背包客和旅行作家,在新加坡、泰国、印度、缅甸、尼泊尔、西班牙、意大利等地晃荡了两三年,开始我主要感兴趣的是各地的美术馆和建筑遗迹,一边旅行一边给台北《艺术家》杂志撰写艺术展览和殖民风格建筑的系列评论。可很快我就发现背个60升的大背包走来走去累得够呛,也显得过于引人瞩目——啊,我就是一个游客!——于是扔掉大部分热带根本用不着的所谓装备和衣服,换成了一个轻得多的小背包,轻松地在各地行走,我从没有预定酒店,觉得喜欢就多住几天,不喜欢立马就走。

开始我总是参观能够进入的每个历史博物馆、美术馆、教堂寺庙、市政厅之类的景区,但是看久了也觉得厌烦。而且我在每个地方待的时间很长,总有大片的空白时间需要消磨,就去旅馆附近的公园、菜市场等地方闲逛,相比景区提供给游客的“完美成品”,这里就是生活的零碎、原料,来来往往的当地食客的安然情态让漂泊的我羡慕不已。

渐渐我对人们观赏、食用的各种花木、蔬菜、水果植物的事情感兴趣起来。在西班牙塞维利亚的修道院看到一树树橙子挂在枝头,就手贱摘了一个猛咬,结果酸的我眼前一黑,懵了好一阵,等恢复过来才想到中国早有“王戎识李”的典故:路边树上有成熟的果子而没有人摘,那一定是果子不好吃,否则哪能轮到你来动手。酸橙是信奉伊斯兰教的北非摩尔人公元八九世纪后引种到这里的,当地人后来称之为“塞维利亚酸橙”。而塞维利亚等西班牙城市,后来则是美洲植物进入欧洲再传向全球的中介,比如中国人所称的“法国梧桐”在植物分类学中称之为“二球悬铃木”,西班牙人从美洲引种的“一球悬铃木”(美洲悬铃木)和原产印度的“三球悬铃木”(东方悬铃木)在西班牙杂交产生了二球悬铃木,后来英国人大量引种作为行道树,法国多称之为“伦敦悬铃木”,而法国人在19世纪末在上海法租界大量引种作为行道树,上海人则称之为“法国梧桐”,至今还在上海的街道上成就一片片荫蔽,出现在各种浪漫小说、影视剧中。

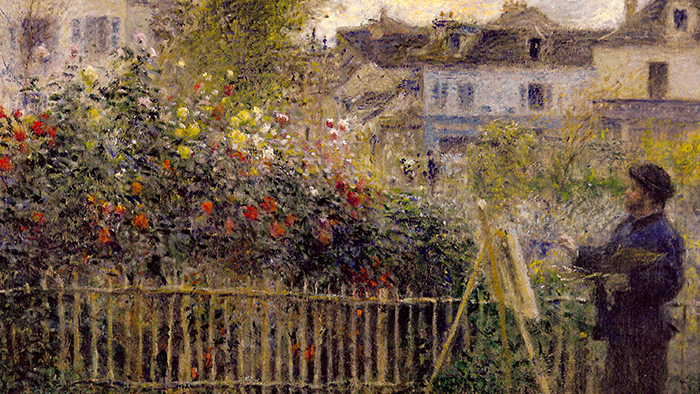

后来有意去各地的植物园、自然博物馆这类偏门景点参观,再进入美术馆,也尝尝注意绘画、雕塑中的植物元素,陆续写作《花与树的人文之旅》一书的内容,关注世界各地不同文化背景下人们如何认知植物、植物如何在全球传播的历史。关于植物的各种历史常常是我和家人、朋友在饭桌上聊天的话题,后来他们建议我可以整理整理出书,就做了一些修订整理,主要是查证了许多科学文献,把之前的“文化漫谈”和“科学历史”结合了一下,算是“跨界小历史”吧。可能因为做过很多年记者,我喜欢追溯同种植物如何在不同文化语境中出现的“翻译”、“误会”、“错位”等一系列现象后面形成的机制,比如商业、宗教、政治等因素怎样影响人们对植物的命名、使用、传播。

虽然旅行作家的实验在三年之后失败,可是我却变成了一个不折不扣的植物爱好者,比如去纽约旅行,我最先去的是纽约植物园、布鲁克林植物园和中央公园,我并不像植物学家那些见多识广,晓得识别一株株植物及其科属、学名之类,而是关注当地人如何从世界各地引种各种植物,如何认知、布置、观赏它们,尤其是从日本、中国、印度等东方来的植物。比如布鲁克林植物园为什么有那么多的樱花和日式建筑。日本政府、商人、移民等19世纪末20世纪初经常向美国城市赠送樱花树苗,费城、纽约、华盛顿等地的樱花大多如此而来。这曾是外交战略和文化交流的象征,制造出了引人注目的“异国情调”景观,而今天樱花季则成为当地人休闲、社交的日常项目。

从“文化研究”落实到日常生活,我和家人特别买了带小花园的一楼居住以便养花种草,可至今成就有限,家里阳台、花园中种植的花木常常莫名其妙就枯萎了,换盆死、旱死、沤死、冻死、热死、病死各种死法不一而足,所以每年我们都要前往花卉市场流连几次,买来一大堆种籽和苗木折腾一番,让它们面对叵测的命运。好在,总算有一丛竹子、一棵紫藤、一棵海棠、一棵花椒、一棵石榴在小花园中成活了。每年秋季踮起脚摘那些红艳艳的石榴,似乎可以证明我们的努力并没有完全白费。

合作伙伴

合作伙伴

友情链接

友情链接